記事内に商品プロモーションを含む場合があります

プログラミングなんて習っても意味ないよ~

どうせゲームで遊んでいるだけでしょ?

そんな声を聞いたことはありませんか?

実際、子供たちがパソコンやタブレットで、楽しそうにキャラクターを動かしている姿を見ると、「本当に勉強になっているのかな?」「将来役に立つのかな?」と不安な気持ちになるのは自然なことです。

特にWordやExcelのように「目に見えて役立ちそうなスキル」と比べると、プログラミングは「遊び」のように見えてしまいます。

しかし、プログラミング学習の本当の価値は「ゲームを作ること」そのものではありません。

ゲーム作りのプロセスを通じて、

- 論理的思考力

- 問題解決力

- 創造力・想像力・表現力

を、子供たちが自然に身につけることこそが、これからの時代に必要とされる学びなのです。

私はパソコン教室で勤務していた時に、低学年のプログラミングを担当し、子供たちが成長する様子を実際に見てきました。

そこで今回は、「プログラミングは意味がない」「ゲームしてるだけ」という、よくある誤解を取り上げながら、実際にどんな力が育つのかをわかりやすく解説します。

これからどんどん進化していくデジタル化社会において、子供のプログラミング学習を誤解したままでは、不利になる可能性があります。

私の実体験もふまえて解説していきますので、ぜひ、最後まで読んでみてくださいね!

よくある誤解①「ゲームで遊んでいるだけ」

プログラミング教室で子供たちが取り組んでいる姿を見ると、確かに「ゲームで遊んでいるように見える」かもしれません。

それは、Scratch(スクラッチ)やマイクラのプログラミングなどの教材が、キャラクターを動かしたり、得点を競うゲームを作ったりする学習スタイルだからです。

しかし、プログラミング学習の本質は「ゲーム作り」そのものではありません。

ゲームを作る過程で、子供が自然に学んでいる力が大切なのです。

ゲームを作る過程で子供が自然に学んでいる力

論理的思考力:「キャラクターを右に動かす」→「敵に当たったらゲームオーバー」といった手順を組み立てる中で、物事を順序立てて考える習慣が育ちます。

問題解決力:「思った通りに動かない」「点数がカウントされない」といったエラーを直す経験が、粘り強く解決策を探す力につながります。

創造力:ルールやストーリーを自発的に考え、自由に世界観を作り上げることで、想像力や表現力が広がります。

このように「遊び」に見える活動も、実際は子供にとって深い学びにつながっています。

また、プログラミング学習は楽しみながら学べるからこそ、モチベーションが続き、結果的に大きな成長を促せるのです。

次は、実際にプログラミングでキャラクターを動かす時に、どんなプログラムを作っているかを見ていくよ!

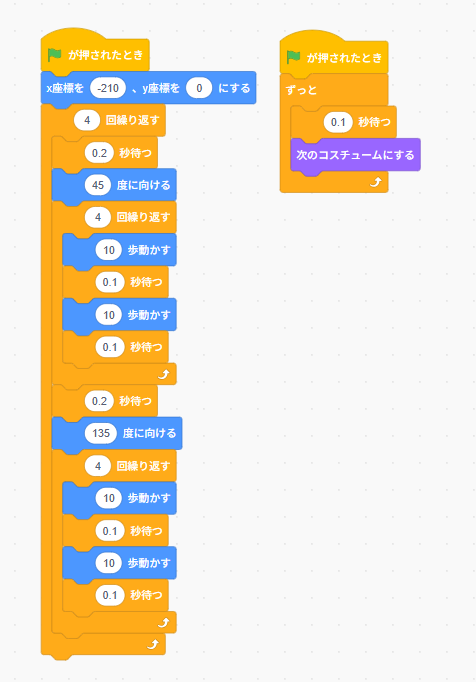

実際にキャラクターを動かすプログラムの例

子供のプログラミング教材で有名なScratchを使って、実際にキャラクターを動かしてみたいと思います。

たとえば、

画面の左端から右端まで猫のキャラクターをジグザグに歩かせてみよう!

という課題があったとしましょう。

完成イメージはこのような感じです。

子供たちは、どんな手順でこのプログラムを作っていくでしょうか?

全部説明すると長くなるので、ざっくりとポイントでお伝えしていきます。

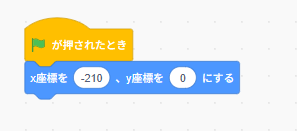

今回は、「左端から」という決まりがあるため、スタート地点は必ず左端から始まるような設定が必要です。

Scratchの画面は、中心の座標が「x座標:0、y座標:0」です。

左端からスタートさせるためには、y座標をマイナスに設定する必要があります。

今回は、y座標を-210に設定しました。

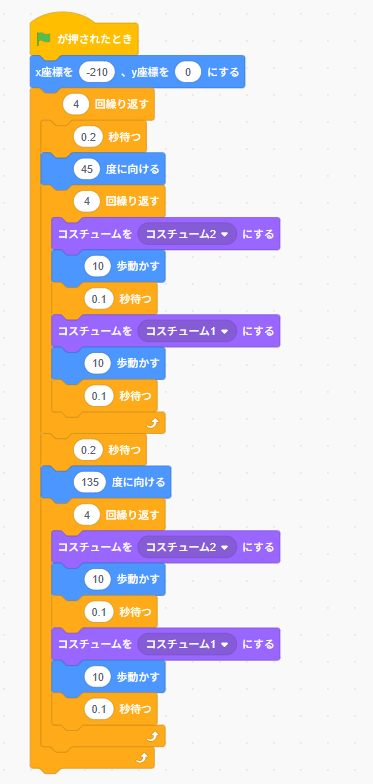

画面上で、上下にジグザクに歩かせるためには、歩く方向を角度で指定する必要があります。

猫のキャラクターは、最初の設定で右(90度)の方向を向いています。

ジグザクに歩かせるためには、右上に歩いたあとに、右下に歩き、また右上に歩き・・・を繰り返します。

今回は右上に歩くときに45度、右下に歩くときに135度に設定してみました。

画面上で猫がアニメのように歩いているように見せるためには、パラパラ漫画のように、イラストを変える必要があります。

今回は、10歩進むごとに、2枚のイラストが交互に表示されるように設定しました。

プログラムを作る時は、できるだけ短く作ることが基本です。

今回のように、同じ動作を繰り返すプログラムを作る時は、○回繰り返すという繰り返しの回数を指定します。

ポイント2~3のプログラムを組み立てると下記のようになります。

まだちょっと長いね!

もう少し短くすっきり見せるためには、ジグザグに歩くプログラムと、2枚のイラストを交互にすプログラムを分けてしまうことも可能です。

ざっくりとですが、プログラミングを学習している子供たちは、キャラクターをジグザグに歩かせるだけでも、これだけ色々なことを考えてプログラムを作ります。

数学的な要素もいくつか出てきました。

実際に簡単なゲームを作るとなると、子供たちは、もっと長いプログラムを何度も失敗しながら作っていきます。

決してゲームで遊んでいるのではなく、ゲームを作る過程で、子供たちが考える力を育てていることがお分かりいただけると思います。

ゲームの制作は本当に頭を使うね!

よくある誤解②「将来役に立たない」

将来プログラマーになるつもりはないし、プログラミングなんて習っても意味がないんじゃない?

そんな声も耳にすることがあります。

しかし、この考え方は大きな誤解です。

プログラミング教育の目的は「子供をプログラマーにすること」ではありません。

プログラミング的思考が求められている

文部科学省も、2020年から小学校でプログラミング教育を必修化した理由を「プログラミング的思考を育てるため」と説明しています。

ここでいう「プログラミング的思考」とは、

- 複雑な問題を分解して考える力

- 手順を整理し、順序立てて解決策を導く力

- 試行錯誤を繰り返しながら改善する力

のことです。

これは特定の職業に限らず、将来どんな分野に進んでも必要とされるスキルです。

AI時代にこそ必要な力

AIが急速に発展する時代、単に「操作できる」だけのスキルはどんどん自動化されていきます。

その一方で、AIをどう使うかを考える力、問題を解決するためにAIやツールを組み合わせる力はますます重要になります。

プログラミング学習で培った考え方は、まさにこの「AIを使いこなす力」に直結します。

幅広い分野で役立つ

プログラミング的思考は、数学だけでなく、文章を書く国語、情報を整理する社会、さらには日常生活の中での段取りや工夫などにも応用できます。

つまり「将来プログラマーになるかどうか」に関わらず、一生役に立つ力を子供に与えてくれるのです。

プログラミング学習で得られる力

プログラミングは「ゲームを作るだけの遊び」ではありません。

子供たちはプログラミングを通して、これからの社会で必要とされる下記のような力を自然に身につけています。

- 論理的思考力

- 問題解決力

- 創造力・想像力・表現力

- 継続する力

- AI時代に必要な「仕組みを理解する力」

論理的思考力

「キャラクターを動かすには、まずどんな命令が必要か?」と順序立てて考える過程は、論理的に物事を組み立てる練習そのものです。

筋道を立てて考える習慣は、算数の文章問題や読解問題、国語の作文やレポートにも役立ちます。

実際に、私がプログラミングの授業をしていた時に感じたことですが、低学年の子の担当だったので、最初は自分たちが分からないと思ったところを上手く質問できない子ばかりでした。

それが、3~4ヶ月も経過してくると

○○みたいに動かしたいから○○してみたけど、上手くできなかった

○○するだけで、○○な動きをするようにしたいけど、どうしたらいい?

など、とても具体的な内容を、上手に組み立てて質問するようになってきました。

もちろん個人差はありますが、「低学年の子なのにすごい!」と子供たちの成長を感じた瞬間でした。

問題解決力

プログラムは一度でうまく動くとは限りません。

「なぜエラーになるのか」「どこを直せばよいか」を試行錯誤しながら取り組む中で、粘り強く問題を解決する力が養われます。

たとえば、WordやExcelを習いに来ている小学生は、どうしても実務的な内容になってしまうので、分からないところが出てくると、自分たちで解決しようとせず、講師に答えを求める子が多いです。

しかし、プログラミングを習いに来ている小学生は、講師に答えを求めることはあまりなく、何がなんでも自分たちで解決しようと試行錯誤します。

さらに、次の課題や目標も自分たちで決めて取り組めるようになっていきます。

子供たちが目をキラキラさせて課題に取り組んでいた様子が、とても印象に残っています。

創造力・想像力・表現力

オリジナルのゲームやアニメーションを作る中で、子供たちは自分のアイデアを形にしていきます。

自由にストーリーを考えたりキャラクターをデザインしたりする体験は、創造力や表現力を大きく伸ばします。

継続する力

「もう少し動かしてみたい」「こうすればもっと面白くなるかも」と、子どもたちは夢中になって改良を続けます。

楽しさを感じながら粘り強く取り組む習慣は、学習全般にプラスとなります。

AI時代に必要な「仕組みを理解する力」

AIがどれほど進化しても、その裏側で「どうやって動いているのか」を理解する力がなければ使いこなせません。

プログラミングを通じて「指示と結果の関係」を学ぶことは、AIを賢く活用する基盤となります。

これからのデジタル化社会に必要な力だね!

このように、プログラミング学習は「遊びのようでありながら、学びの本質に直結している点」が最大の魅力です。

結論:プログラミングは遊びではなく学び

子どもがプログラミングを学ぶ姿は、一見すると「ゲームで遊んでいるだけ」に見えるかもしれません。

ですが、その裏側では、論理的思考や問題解決力、創造力といった将来に直結する力を育んでいます。

また、プログラミング教育の目的は、子どもをプログラマーにすることではありません。

自分で考えて、工夫して、試行錯誤しながら答えを導き出す力

を育てることにこそ、大きな価値があります。

AIが進化するこれからの時代、単に知識を覚えるだけでなく、「仕組みを理解して使いこなす力」がより一層求められます。

プログラミングはその基礎を楽しく、自然に学べる最適な習い事なのです。

「プログラミングなんて意味がない」というのは誤解であり、むしろ子供たちの未来を広げる大きな投資だといえるでしょう。

小学生におすすめのプログラミング教室を項目別にまとめました

とは言え、プログラミングは安い習い事ではありません。

週に1回通ったとしても、月謝は平均して1万~3万円前後。カリキュラムによっては初期費用がかかる場合もあります。

習い事にするのはちょっと・・・。

と抵抗のある方は、まずは、ビスケットプログラミングやScratchなど無料の教材を利用して、ご家庭で始めてみてはいかがでしょうか?

ビスケットプログラミングは、まだ文字の読めない小さい子も挑戦できる初心者向けのプログラミング教材です!

市販の参考書などもたくさんあるので、1冊購入して挑戦するだけでも、グッと知識が深まります。

我が家の下の子(小1)は、上記の「よくわかるScratch3.0ではじめるプログラミング」を自分で読み進めて挑戦しています。分かりやすいのでおすすめです。

また、低価格な月額料金で、自宅で学べるプログラミング教材もあるので、こちらもおすすめです。

- Z会プログラミング講座/資料請求はこちら(月額4,683円~)

- 【AD】オンラインで学ぶ!小中学生向けプログラミング「デジタネ」(月額3,316円~)

お子様が学習している様子が確認できるので安心!

プログラミング教室を検討される場合は、

- 対面型の教室受講

- オンライン受講

- 画面上のソフトウェア型プログラミング

- ロボット型のハードウェア型プログラミング

など、種類がいくつかあるので、どのタイプがお子様に合うかは、体験授業などに参加されるのがおすすめです。

未来のデジタル化社会でお子様が活躍するために、ぜひ、プログラミング学習を取り入れてみてくださいね!

それでは、最後まで読んでくださり、ありがとうございました☺

迷った時は無料体験を利用してみよう

※目的や種類ごとの比較一覧表