記事内に商品プロモーションを含む場合があります

そもそも小学生が習うプログラミングって何なの?

「小学生にプログラミング教育が必修化された」と言われても、実際にどんなことをどんな方法で学んでいるのか、保護者の方にとってはイメージしにくいかも知れません。

パソコンを使って英語のコードを書くの?

ゲームしてるように見えるけど・・・

そもそもプログラミングって何を勉強するの?

このような疑問を持つ方は少なくありません。

私も最初は、

小学生から英語のコードを入力する練習をするの?

と思いました。

しかし、小学生のプログラミング教育は、将来エンジニアになるためにコードを書けるようになろう!ということが目的ではありません。

物事を順序立てて考え、問題を解決する力(=プログラミング的思考)を育てることが目的なのです。

そこで今回は、

- 小学生のプログラミング教育の基本的な考え方

- 授業や教材でどんなことを学んでいるのか

- 学ぶことでどんな力が身につくのか

をわかりやすく解説していきます。

プログラミング学習を正しく知ることで、お子様の未来に役立つことがたくさんあるかも知れません。

ぜひ、最後まで読んでみてくださいね!

小学生のプログラミング教育とは?

小学校で行われている「プログラミング教育」は、将来のプログラマーを育てるための特別な授業ではありません。

文部科学省が掲げている目的は、「プログラミング的思考」を育てることにあります。

プログラミング的思考とは

- 複雑な問題を小さな手順に分けて整理する力

- 「もし〜なら〜する」と条件分岐を考える力

- 試行錯誤しながら、より良い解決策を見つけていく力

つまり、コンピューターに命令を与えるスキルそのものではなく、論理的に考えて問題を解決するための思考法を学ぶのが本質です。

子供たちは、プログラミング学習を通じて、「順序立てて考えれば、やりたいことを実現できる!」という実感を得ていきます。

どんなことをどんな方法で学ぶの?

では、小学生のプログラミング教育では、実際にどんな方法でどんなことを学ぶのでしょうか。

ここでは代表的な内容をご紹介します。

パソコンやタブレットを使わないプログラミング学習もあります。

ビジュアルプログラミング

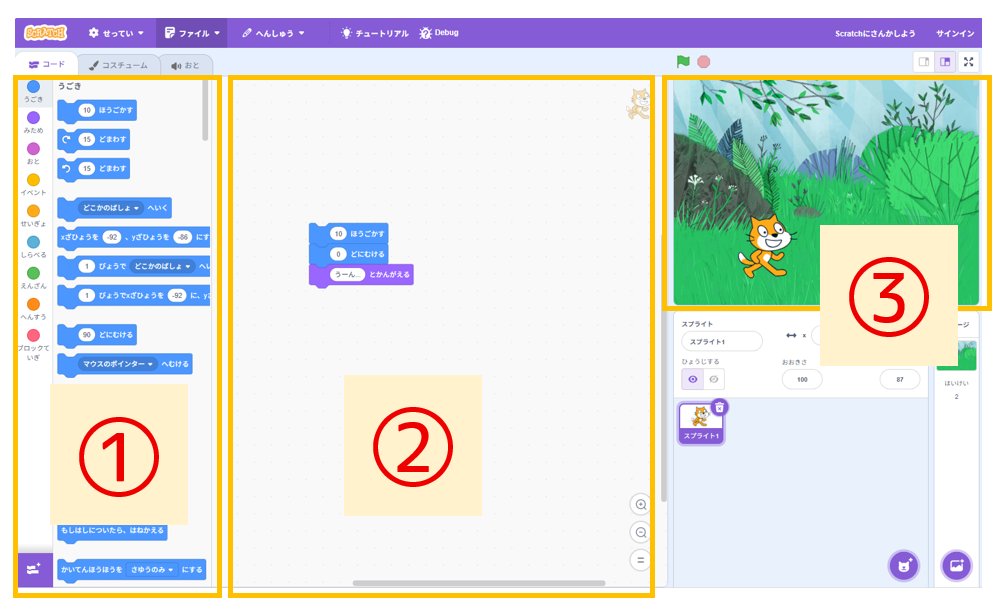

多くの小学校では、パソコンやタブレットを使ってScratch(スクラッチ) のような「ビジュアルプログラミング教材」を使ってプログラミング学習をします。

小学校3年生くらいからScratchを始める学校が多いよ!

Scratchは、パソコンやタブレットの画面上で、動きの指示を出すブロックを組み合わせてキャラクターを動かし、ゲームやアニメーションが作れる仕組みになっています。

- 指示を出すためのブロックが用意されているエリア

- ブロックを組み合わせてプログラムを作るエリア

- 作ったプログラムが反映してキャラクターが動くエリア

たとえば、キャラクターを「10歩動かす」「右に90度回す」「音を鳴らす」といった指示をつなげて、アニメーションやゲームを作ります。

子供たちはゲームやアニメーションを作る過程で、

どのような指示のブロックをどのような順序で組み合わせれば自分の思い通りに動くのか

ということを考えます。

この経験を通して、筋道を立てて問題を解決していく力が自然と身につくのです。

キャラクターは自由に動かすことが可能なので、想像力や表現力も身につくと言われています!

教科と連動した学習

小学校のプログラミング教育は、独立した「プログラミングの授業」として時間が設けられているわけではなく、算数・理科・総合学習などの教科に組み込まれて実施されます。

これは、プログラミングを単なる技術として学ぶのではなく、教科の理解を深めるツールとして活用するためです。

例えば、算数の図形の学習で「正三角形や正方形を描く」課題があります。Scratchなどでキャラクターに「前に進む」「右に90度回す」といった命令を順番に与えることで、図形を描かせます。

この活動を通じて、子どもたちは 角度や長さの概念を実際の動きで体感しながら理解できる ようになります。

試しに、正三角形をScratchで書いてみました!

左側にあるのが正三角形を書くためのプログラムです。角度や座標を考えて作っています。

理科の「電気の回路」の授業では、豆電球やモーターを点灯・回転させる実験があります。ここにプログラミングを組み合わせて、例えば「スイッチを押したら3秒後に点灯する」といった制御を行います。

単なる配線の理解にとどまらず、「条件を設定する」「時間を制御する」 という論理的な考え方も学べるのです。

パソコンやタブレットを使わないプログラミング学習です。

社会科や総合学習では、地域の観光案内や環境問題をテーマにアプリやプレゼンを作る活動もあります。例えば「観光スポットを紹介する簡単なアニメーション」や「ゴミ分別を楽しく学べるゲーム」を作成します。

ここでは 課題解決のために自分で情報を整理し、工夫して表現する力 を養います。

発表・共有の経験

授業のまとめとして、自分で作ったゲームやアニメーションをクラスで発表する活動も行われます。

完成した作品を友達や先生に見せることで、「人に伝える力」や「協働する力」 も育ちます。

プログラミング学習は「1人で黙々とやる」だけでなく、学級活動の一環として他者と関わる場面も重視されています。

このように教科と組み合わせることで、プログラミングは「特別なこと」ではなく、普段の勉強を深めるための手段になります。

子供たちは「やらされる勉強」ではなく、「自分で工夫して形にできる体験」を通じて、主体的に学ぶ楽しさを感じられるのです。

プログラミング学習で身につく力

小学生がプログラミングを学ぶ目的は、将来プログラマーになるためだけではありません。

むしろ大切なのは、日常生活や将来の社会で役立つ力を身につけることにあります。

- 論理的思考力

- 問題解決力

- 創造力や表現力

- ICTリテラシーの基礎

論理的思考力

「どうやったらキャラクターをゴールまで動かせるか?」を考えるとき、子供たちは自然に「順序立てて考える」ことを学びます。

これは算数の文章問題や理科の実験結果の整理、国語の作文など、幅広い学習に役立ちます。

お料理を作ったり、旅行の計画を立てる時にも役立つよ!

問題解決力

プログラムは1回目で正しく動くとは限りません。

思った通りに動かなければ原因を探し、修正し、再挑戦します。

この 試行錯誤のプロセス が、課題に直面したときに諦めずに解決する力を育てます。

創造力や表現力を広げる

「自分だけのゲームを作りたい」「物語を動かしたい」といった思いを形にできるのもプログラミングの魅力です。

頭の中のアイデアを作品として表現する経験は、創造力や表現力を大きく伸ばします。

ICTリテラシーの基礎

インターネットやデジタルツールを安全に使いこなす力は、将来どんな職業に就くとしても欠かせません。

プログラミング学習を通してパソコンに慣れておくことは、「デジタル社会を生きる基礎」をつけることにつながります。

インターネットやAIを正しく理解して、正しく使う知識を身につけましょう!

プログラミングは「遊び」じゃない

プログラミング教育の授業を見ていると、子供たちはゲームを作ったりキャラクターを動かしたりしています。

保護者の方からすると「遊んでいるだけでは?」と思われることも少なくありません。

しかし実際には、この「遊びに見える活動」の中に、たくさんの学びが詰まっています。

遊びの裏にある学び

- キャラクターを動かす → 命令を順序立てて組み立てる「論理的思考」

- 思った通りに動かない → 原因を探し修正する「問題解決力」

- 自分のオリジナル作品を作る → アイデアを形にする「創造力・表現力」

子供たちは「楽しい!」という気持ちで夢中になりながら、自然とこれらの力を身につけていきます。

夢中になるからこそ深まる学び

大人にとっての「勉強」は、机に向かって努力するイメージが強いですが、子供たちにとっては「遊びの中で学ぶ」方が力が伸びやすい場合があります。

プログラミング学習はその良い例で、ゲームやアニメーションを作る楽しさの裏側に、論理や仕組みを理解する学びが隠れているのです。

もし「遊んでいるだけに見える」と感じても、それは学びの入り口。

大切なのは、子供たちが「自分で考えて工夫する時間」を過ごしていることです。

結果的に、遊びと学びの境界がなくなるほど自然な形でスキルが育ちます。

まとめ:プログラミングは子どもの未来を広げる学び

小学生のプログラミング教育は、決して「プログラマーを育てるため」だけのものではありません。

大切なのは、論理的に考え、試行錯誤し、解決策を見つける力を育てることです。

Scratchなどの教材を使ってキャラクターを動かしたり、算数や理科と連動した課題に取り組んだりする活動は、一見遊んでいるように見えるかもしれません。

しかし、その裏側では

- 順序立てて考える

- 試行錯誤して作る

- 発表して伝える

といった大切な力が育っています。

これからの社会では、AIやデジタル技術の進化によって新しい仕事や課題が次々と生まれます。

そのときに必要とされるのは、単なる知識や操作スキルではなく、柔軟に考え、解決策を生み出す力です。

小学生のうちからプログラミングに触れることは、その土台を築く学びになります。

子供たちの興味を尊重しながら「楽しく学べる環境」を整えてあげること。

プログラミングは遊びの延長に見えても、確実に子供たちの未来につながる学びです。

学校以外でもプログラムを自由に学ばせたい時はどうすればいいの?

そんな方には、家庭でも気軽に始められる教材や、初心者向けのプログラミング教室をチェックしてみるのがおすすめです。

また、最近は年長や小1から始められるプログラミング教室も増えてきました。

- オンラインで学べるプログラミング教室

- ロボットを組み立てて動かすプログラミング教室

- 人気のマイクラを使ったプログラミング教室

など、種類も様々です。

どのプログラミング教室がお子様に合うかは、実際に体験授業などを受けてみて判断されるのがおすすめです。

小学生向けのプログラミング教室を種類ごとにまとめてみましたので、ご興味のあるかたは、下記のリンクよりご覧になってくださいね!

小学生におすすめのプログラミング教室を項目別にまとめました

それでは、最後まで読んで下さり、ありがとうございました☺